Cari Lettori,

Mi ero iscritta a questa piattaforma un po’ di tempo fa e onestamente non ricordo neanche quando. Suppongo che l’iscrizione non sia stata automatica e il mio account abbia dovuto essere validato, perché la mail con la conferma mi è arrivata il 6 marzo e da allora era finita un po’ nel dimenticatoio.

Per quelle strane circostanza della vita che vengono in aiuto a noi smemorati distratti, ieri ho avuto il piacere di dialogare con Mafe De Baggis e mio marito Stefano Gatti nella presentazione del volume di Mafe e Alberto Puliafito su DeepSeek organizzata da Lions Club Rivoltrepò: casualmente tra le tante evoluzioni meritevoli di attenzione è stata citata anche questa e così mi sono ricordata di quella mail rimasta in sospeso…

Andiamo quindi a fare qualche prova insieme!

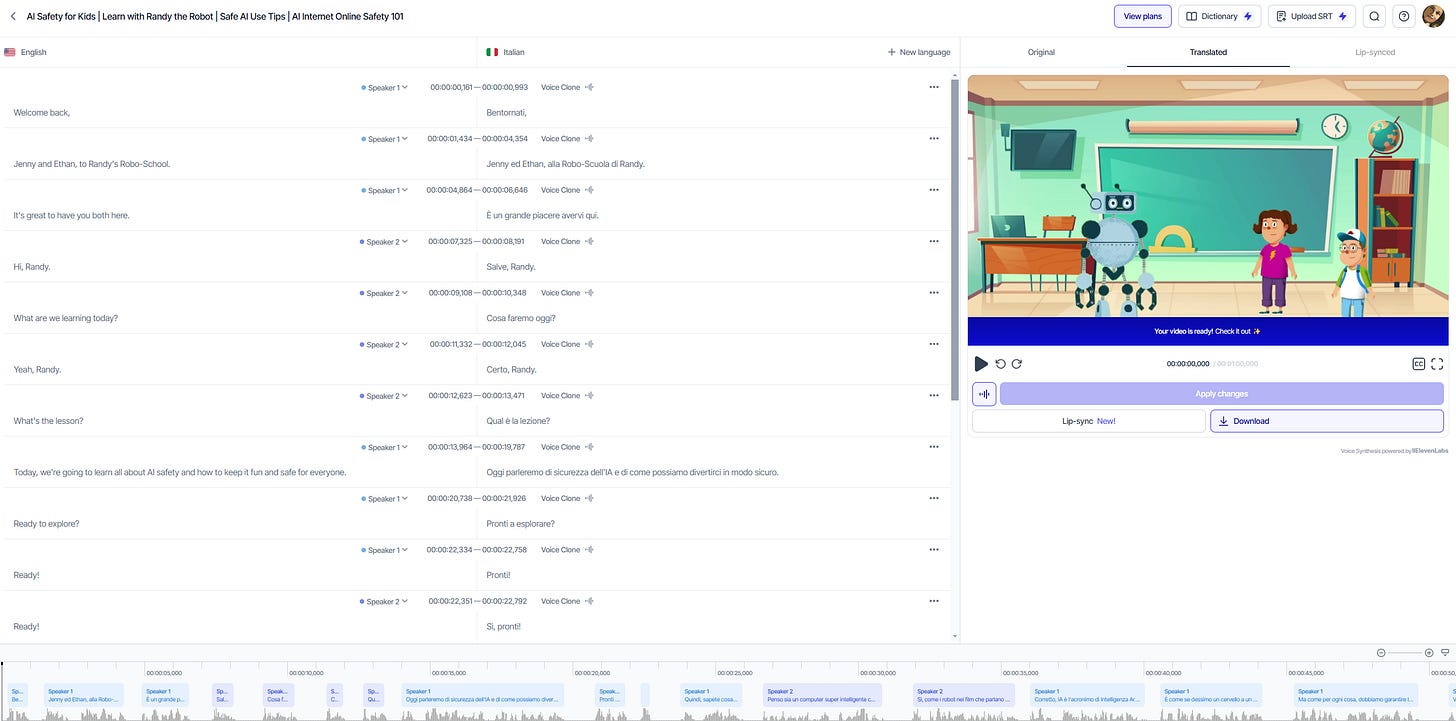

Prima di cominciare, sentiamo come Michele, Education Director di AskLea, definisce le caratteristiche del prodotto, in un video che dallo sfondo mi sembrerebbe girato a Didacta 2025.

Sulla sua home page, in effetti, Lea si presenta come “l’assistente didattica basata su AI che stimola il ragionamento, supporta studenti e docenti e trasforma l’apprendimento.” (https://asklea.ai/)

Nella modalità riservata ai docenti troviamo queste funzioni disponibili:

- Progettiamo una rubrica di valutazione

- Permette di creare un prospetto dettagliato per descrivere e misurare specifiche competenze degli studenti.

- Progettiamo una lezione o un percorso didattico

- Supporta il docente nella pianificazione e progettazione di lezioni o interi percorsi didattici, in modo efficace e strutturato.

- Progettiamo materiali didattici

- Consente la creazione di riassunti, approfondimenti e schede tecniche accattivanti, utili per le attività da svolgere in classe.

- Progettiamo un quiz o una prova di verifica

- Facilita la preparazione rapida e personalizzata di quiz o verifiche, tenendo conto di età, difficoltà e argomenti specifici.

- Progettiamo un gioco didattico (funzione in arrivo)

- Funzione in arrivo che punta a introdurre elementi di gamification nelle lezioni, aumentando interesse e coinvolgimento degli studenti.

Ogni funzione include un pulsante “Vai alla funzione” per accedere direttamente agli strumenti dedicati.

Prima di iniziare, come tutte le IA oneste, anche Lea ci avvisa dei sui limiti:

Alcune buone pratiche da conoscere e utilizzare su AskLea!

- Controlla sempre le risposte che ti vengono fornite da Lea: i sistemi di intelligenza artificiale a volte commettono errori o imprecisioni, e possono essere affetti da pregiudizi.

- Utilizza sempre un linguaggio appropriato: su AskLea è presente un sistema di monitoraggio automatico che controlla eventuali utilizzi non consentiti della piattaforma (leggi la sezione Uso corretto e uso non consentito della nostra Policy).

- Proteggi la tua privacy: non inserire mai informazioni personali o informazioni sensibili all’interno delle tue richieste.

- Sii consapevole dei limiti di Lea: il nostro assistente è addestrato con dati che arrivano fino ad Ottobre 2023 / Aprile 2024. Non ha conoscenza di eventi oltre quella data.

In questo periodo non sono certo una rarità i corsi per docenti (qualcuno tenuto anche da me, confesso) in cui si sperimenta la creazione dei medesimi prodotti per docenti assistita da sistemi più generalisti di intelligenza artificiale, quali ChatGPT, Claude, Gemini e Copilot.

Mi sembra importante, quindi, fare qualche tentativo di confronto con prompt standard, per cercare di capire il valore aggiunto e la differenza.

La prima cosa che noto nella finestra di progettazione del percorso didattico è che Lea propone una finestra, sicuramente facilitante per chi è alle prime armi, in cui ci sono tre campi da riempire:

- Campo materia, che si sceglie da una tendina che elenca le materie più comuni oltre a multidisciplinare, educazione civica e “altro”.

- Un campo da 600 caratteri in cui si chiede di esprimere le esigenze (argomento, età degli studenti, metodologia didattica, ecc.)

- Un campo di testo più breve, a cui si può allegare materiale utile per l’elaborazione della lezione.

Qui, personalmente, entro già un po’ in crisi, perché nel tempo mi sono creata un repertorio di prompt molto articolati di questo tipo:

Ciao! Vorrei impostare una lezione di storia romana di 50 minuti per una classe seconda liceo, focalizzata sulle caratteristiche principali di Roma dalle origini al periodo monarchico. Gli obiettivi didattici sono:

- Conoscere le origini e le caratteristiche fondamentali della civiltà romana in epoca monarchica.

- Confrontare criticamente questa civiltà con quella degli Etruschi e dei Greci, evidenziando analogie e differenze.

Il percorso deve includere chiaramente tre momenti:

- Flipped classroom: proponi una risorsa preliminare semplice (preferibilmente un breve video o testo sintetico), indicando chiaramente i concetti chiave che gli studenti devono acquisire prima della lezione in aula.

- Spiegazione frontale (15-20 minuti): fornisci una proposta sintetica ma dettagliata degli argomenti e degli strumenti (mappe, immagini, timeline) che il docente può utilizzare.

- Apprendimento cooperativo (30-35 minuti): proponi almeno due attività collaborative concrete, indicando ruoli degli studenti, modalità operative e materiali necessari.

La proposta finale deve essere organizzata in forma di tabella, indicando tempi, metodi, strumenti e obiettivi specifici di ciascuna fase.

Prevedi inoltre:

- Una breve attività conclusiva di verifica dei contenuti appresi (max 5 minuti).

- Una dispensa o sintesi semplificata specificamente pensata per una studentessa ucraina con competenze limitate nella lingua italiana, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile.

- Consigli specifici per rendere la lezione inclusiva per eventuali studenti BES.»

Mi pare anche troppo evidente che su Lea non riuscirò a testare questo frutto delle mie ore di dialogo con ChatGPT: per me, che sono una vecchia grafomane cresciuta nell’era dei blog, il piacere del dialogo con l’IA a volte risiede proprio nella creazione e nella discussione di queste progettazioni iniziali. Però sono consapevole che pochissimi insegnanti corrispondono al mio profilo di fanatica della scrittura online… Quindi torno a una spemplificazione dell’idea e provo a sotto porla alla maschera di Lea.

Mi limiterò quindi a chiedere nel secondo campo:

Titolo della lezione:

“Roma dalle origini all’età monarchica: confronto tra civiltà”

Durata:

50 minuti totali

Destinatari:

Studenti del secondo anno di liceo (classe seconda superiore), inclusiva verso studenti BES e studenti stranieri con limitate competenze linguistiche (nello specifico una studentessa ucraina).Obiettivi didattici:

Conoscere le principali caratteristiche storiche, sociali e culturali di Roma dalla sua fondazione fino alla fine del periodo monarchico.

Sviluppare capacità di confronto critico tra la civiltà romana e quelle degli Etruschi e dei Greci

Collaborare nella ricerca

Poi aggiungerò “Lezione in laboratorio di informatica nel secondo campo.

Inserendo questi dati, Lea avvia un dialogo con me. Bene, la cosa mi piace. Mi chiede se ho qualche idea precisa di metodologie da adottare. Scrivo che vorrei partire con la flipped classroom e poi svolgere un lavoro di gruppo.

Lea quindi mi chiede:

Vorrei chiederti un altro dettaglio: Hai già assegnato materiali da studiare a casa per la parte “flipped” della lezione? Se sì, quali contenuti hanno già affrontato gli studenti prima di questa lezione in laboratorio?

Le dico che ho bisogno anche di suggerimenti per i materiali da assegnare a casa. Mi risponde con un’ultima domanda:

Per la studentessa ucraina con limitate competenze linguistiche, hai già predisposto materiali semplificati o hai esigenze particolari da considerare nella progettazione?

Anche in questo caso formulo una richiesta abbastanza ampia e dico che non ho predisposto materiali e mi serve una dispensa organizzata in frasi brevi che la studentessa possa facilmente rielaborare in una mappa.

Ecco il risultato di questa interrogazione ad AskLea:

https://docs.google.com/document/d/1yC0nICDFrlghwTJnz62qBJFK8wqnkT_fRi9oQKQxlQk/edit?usp=sharing

Per fare un test, vediamo cosa mi restituisce Claude (3.7 Sonnet) con gli stessi dati di input, cioè ricopiando fedelmente parola per parola le stesse cose che ho chiesto a Lea.

Eccola risposta che ho ottenuto:

https://docs.google.com/document/d/1Neu8aonJc6Qem2arDCzdpDaPQTyCyjH2bal8Tm0nYBE/edit?usp=sharing

Confrontateli pure con calma. La mia impressione è che:

- Lea sia più pronta e più specifica nel guidare gli insegnanti ponendo lei quelle domande che magari un sistema generalista aspetta che siamo noi a porre;

- Claude sia più prodigo di indicazioni su fonti e materiali esterni.

Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere!

Federica